Cerca de notícies

Enquesta

NOTÍCIA

Conciencia mesiánica

10/4/2013 |

La música de Wagner en el Liceo forman parte del repertorio del teatro

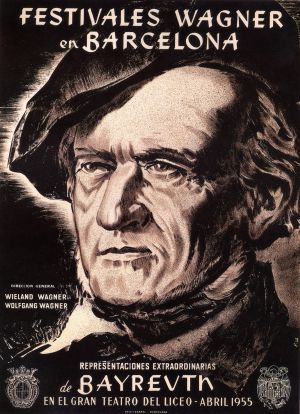

Cartel del Festival Wagner de Barcelona en abril de 1955. / EL PAÍS

En la portada de su número del 1 de abril de 1910, L’Esquella de la Torratxa publicaba, con ocasión de la primera tetralogía wagneriana que se presentaba en el Liceo, una caricatura de Richard Wagner disfrazado de Siegfried, que acababa de abatir con una espada al dragón de la ópera italiana y meyerbeeriana. Al fondo de la viñeta se situaba un pájaro del bosque cuyos rasgos eran los del apóstol catalán del wagnerismo, Joaquim Pena. La ilustración expresa la conciencia mesiánica que tuvo para muchos wagnerianos de la época su apostolado a favor de la difusión de la obra del compositor ante auditorios más interesados por lo social, lo mundano y lo espectacular que por lo genuinamente artístico. “Decidme el favor que obtiene el wagnerismo en un determinado país, y yo os diré a qué altura su ilustración se encuentra”, escribía Josep de Letamendi, uno de los jóvenes apasionados cuyos estudios sobre Wagner admiraron al propio compositor y se publicaron tanto en España como en Alemania.

La introducción de la música de Wagner en el Liceo trascendió con mucho, para el público, el conocimiento de unas obras que acabarían formando parte del repertorio del teatro. Lo que provocó la obra de Wagner fue, en realidad, un cambio radical en los hábitos del público. Lohengrin, que llegó el 6 de marzo de 1883, ya se consideró un acontecimiento que iba a preparar el terreno a todo lo demás y muy especialmente el estreno de La walkyria en 1899. En su honor, la sala del Liceo estuvo por primera vez a oscuras imponiendo que los asistentes no pudieran competir con los intérpretes en la atracción de las miradas del resto del público, como era habitual en la época. En su honor, también, se utilizaba por primera vez una proyección cinematográfica en la escena de la cabalgata que se consideró una audacia inaudita.

La mayor carga simbólica y emotiva correspondió, desde luego, al estreno de Parsifal, la obra que hasta el año 1914 sólo se podía interpretar en Bayreuth por expreso deseo del compositor. Barcelona quiso ser la primera ciudad que llevaba a un escenario de forma legal la última obra de Wagner, justo en el momento en que caducaban sus derechos exclusivos. La representación comenzó a las 22.25 del 31 de diciembre de 1913 (porque debido al cambio horario con Alemania coincidía con el momento preciso en que caducaban los derechos) y terminó a las cinco de la madrugada. Para la ocasión se habían realizado nuevos y suntuosos decorados a cargo de Maurici Vilomara, Oleguer Junyent, Miquel Moragas y Salvador Alarma, y se habían reformado los equipamientos eléctricos. Francesc Viñas, el gran tenor cuya contribución a la difusión de la obra de Wagner en España resultó crucial, fue el protagonista.

La pasión por Wagner, que justificaba iniciativas tan quijotescas como la del estreno de Parsifal, tuvo su origen en los círculos minoritarios pero influyentes de Joaquim Marsillach y Josep de Letamendi, cuya labor fue continuada por Antoni Ribera y Joaquim Pena. El acto culminante de este grupo fue la fundación de la Asociación Wagneriana el año 1901. De la mano de personalidades como Felip Pedrell, Adrià Gual, Manuel de Montoliu, Xavier Viura o Joan Maragall, su actividad fue febril: estudio de la obra wagneriana, promoción de las representaciones, formación de artistas competentes en canto y declamación, y publicación de las obras de Wagner con transcripción para canto y piano con el texto alemán y catalán.

La batalla de los wagnerianos de los primeros años del siglo XX por dar a conocer la obra del compositor continuó, años después, con los esfuerzos de Adolphe Appia por paliar el enorme abismo que él detectaba entre la grandeza de la obra wagneriana y su materialización escénica; y con el simbolismo sugestivo y la abstracción de las formas de Charles Craig, que encontraba en Wagner el material idóneo para un tipo de teatro opuesto al realismo, al psicologismo y al naturalismo. La evolución culminaba en Wieland Wagner, nieto del compositor, cuyos espacios escénicos estructurados a partir de formas matriz, su movimiento escénico escultural, hierático, épico, y su iluminación al servicio del pulso interno de la obra no podían causar otra cosa que conmoción en el Liceo de 1955 cuando los Festivales de Bayreuth presentaron tres producciones que dejaron al público estupefacto.

El caso es que una vez conocidas y entronizadas sus obras en el repertorio de los teatros, Wagner ha seguido siendo un revulsivo. Ha sido a través de la revisión de su obra que se ha desencadenado, a partir de los años cincuenta del siglo XX, un cambio radical de la función de la dramaturgia en la ópera. Primero fue Wagner, pero luego vinieron todos los demás. El gran triunfo de Wagner no ha sido que, como Siegfried, abatiera aquel dragón que L’Esquella caricaturizaba como “la ópera italiana”, sino que a partir de Wagner hemos aprendido a regresar a la ópera italiana viéndola de otra manera.

Joan Matabosch Grifoll

El País

Agenda

Agenda Notícies

Notícies